Oliver Trific, Gastronom

Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Koch zu lernen. Als Spross einer Gastronomenfamilie hätte ich es eigentlich besser wissen müssen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe das Gymnasium nach der neunten Klasse abgebrochen und gesagt, ich werde jetzt Koch. Mein erster Ausbilder war nicht das Gelbe vom Ei, sodass ich da nach einem Jahr aufgehört habe und ins Hotel Norge hier in Hamburg an der Schäferkampsallee gewechselt bin. Da habe ich dann tatsächlich richtig kochen gelernt. In dem anderen Laden habe ich viel gelernt, wenn es darum ging, Aale zu töten oder lebende Hummer aus dem Becken zu fischen oder sowas, aber tatsächlich gekocht habe ich da nicht. Nach der Lehre bin ich sofort zurück in die USA emigriert, denn dort bin ich auch aufgewachsen, bis ich elf war. Meine erste Stelle war in Milwaukee, Wisconsin, weil meine Eltern da gerade hingezogen waren, bei Sandy D’Amato. Er hatte ein Restaurant übernommen im First Wisconsin Bank Building, das war das höchste Haus in ganz Milwaukee, damals, 1983, und sollte ein schickes Restaurant daraus machen. Wir hatten die unglaublichsten Weine, Winzer-Fassproben aus Napa Valley und solche Sachen. Und das in Milwaukee! In Milwaukee und Cleveland werden ganz oft neue Produkte getestet, weil die Leute dort unglaublich resistent sind gegenüber Neuem und Aufregendem.

Dort habe ich drei Jahre gekocht, zwischendurch habe ich noch bei meinem Vater im Restaurant gearbeitet, um Geld zu sparen. Und dann war ich 1986 drei Monate in Paris, mit dem verrückten Gedanken, dass ich doch da kochen und leben könnte. Bis ich festgestellt habe, leben könnte man da, aber nicht vom Kochen. Weil ein Zimmer schon doppelt so viel gekostet hätte, wie ich im Monat verdient habe. Ich habe dann drei Monate in der Jugendherberge gelebt, das ging auch. Dann bin ich wieder zurück in die USA und habe in verschiedenen Hotels gekocht. Im Park Hyatt in Chicago, im Four Seasons in Chicago war ich beim Eröffnungsteam dabei, das hat auch Spaß gemacht, da haben wir mit weißen Trüffeln nur so um uns geworfen. Zwischendurch war ich als zweiter Küchenchef noch im Swissotel in Atlanta, Georgia. Und als ich mir dann bei einem Fahrradunfall das zweite Schlüsselbein innerhalb eines Jahres habe brechen lassen, und am nächsten Morgen um halb sechs trotzdem wieder in der Küche stand, habe ich mir überlegt, dass ich eine Auszeit brauche und habe gekündigt.

Dann habe ich noch mal ein paar Monate bei meinem Vater gearbeitet, und 1994 bin ich nach gut 11 Jahren in den USA wieder nach Deutschland gegangen und habe hier in Hamburg bei Viehhauser im Le Canard gearbeitet, im Cox, im Le Paquebot im Thalia Theater. Da habe ich Lou Reed kennengelernt, der jeden Tag ein pochiertes Hühnerbrustsandwich mit Caesar Salad gebracht kriegen musste, und es jeden Tag ohne Fehl und Tadel auch wieder zurückgeschickt hat. Aber es musste jeden Tag um Punkt halb zwölf bei ihm sein.

Irgendwann habe ich auf gut Glück meinen Lebenslauf an die Zeitschrift „Essen und Trinken“ geschickt. Erstmal passierte gar nichts, aber drei Monate später klingelte das Telefon, und der Chefredakteur Peter Ploog war dran und sagte: Herr Trific, wir hätten gern, dass sie mal bei uns in der Küche vorbeikommen und ein bisschen was vorkochen, dass wir mal sehen, was Sie können. Ich sagte: Klar, was soll ich kochen? – Steinpilze, sieben Rezepte. Schicken Sie uns fünfzehn Vorschläge, wir suchen sieben aus, und dann kochen Sie die an zwei Tagen.

Von 1997 bis 2004 war ich bei „Essen und Trinken“ als Redakteur in der Versuchsküche fest angestellt und habe extrem viele Rezepte geschrieben und Foodstyling gemacht. 2004 habe ich mich selbständig gemacht. Denn irgendwie stellte sich die Frage: Was passiert jetzt? Entweder du bleibst im Verlag und wartest auf den goldenen Rollstuhl, den sie einem damals noch hingestellt haben, oder es muss eine Herausforderung her. Also habe ich mich als Foodstylist und Rezeptautor selbständig gemacht. Mit „Essen und Trinken“ hatte ich gleich den ersten großen Kunden, dazu kam „Living at Home“, und dann kam schon bald Tim Mälzer dazu, das war eine glückliche Fügung. Wir verstanden uns gut, er wusste, was ich mache, wie ich koche, wie ich arbeite, und dass ich mich in das, was er macht, gut hineinversetzen konnte. Ich habe alle Rezepte für die Kochsendung „Schmeckt nicht gibt’s nicht“ entwickelt, ich habe sein zweites Buch geschrieben, das grüne, dann noch ein Heft, und dann haben wir uns irgendwann wieder getrennt.

Danach habe ich noch ein bisschen Foodstyling gemacht, und dann haben Tanja und ich 2009 beschlossen, ein Restaurant aufzumachen. Tanja habe ich bei „Essen und Trinken“ kennengelernt, wo sie als Stylistin gearbeitet hat. Sie war schon damals mutiger als ich und schon selbständig. Sie hat sozusagen die Requisite gemacht, Geschirr, Besteck, Deko, solche Sachen, sie hat schon mit 19 bei „Schöner Wohnen“ angefangen. Wir haben geheiratet und irgendwann beschlossen, gemeinsam ein Restaurant aufzumachen und zu dem zurückzukehren, was mich ursprünglich in diese Sparte gebracht hat. Im Februar 2010 hat das erste Trific im Eppendorfer Weg eröffnet.

Die Küche habe ich in meiner Zeit als Foodstylist immer vermisst. Ich mag den Druck, und dass von den Gästen das sofortige Feedback kommt, ob man jemanden glücklich gemacht hat. Das ist für mich beim Kochen immer der große Impuls gewesen; das Kreativsein ist relativ einfach im Vergleich. Nur kreativ zu sein, für eine Zeitschrift, das hat mich nicht richtig ausgelastet. Die Küche hat mir gefehlt.

Wir haben eine super Stimmung hier in der Küche und im Service. Klar, es ist Gastronomie, das ist ein stressiger Job, und wenn da irgendwo Scheiße gebaut wird, ist man auch mal kurzfristig sauer. Foodstyling war auch schön, aber das hier ist mehr mein Ding.

Natürlich ist es ein Risiko, ein Restaurant aufzumachen. Abschätzen lässt sich das nicht. Man kann natürlich einen Businessplan machen und Projektionen machen, aber das funktioniert nicht. Man hat eine gewisse Ahnung, wie es laufen könnte – aber ob es tatsächlich läuft, kann man nie wissen. Bei mir ist es glücklicherweise gut gelaufen. Ich habe meinen Plan relativ konservativ angesetzt.

Das Restaurant lief von Anfang an ziemlich gut. Wir haben natürlich am Anfang auch Fehler gemacht. Auch weil ich 13 Jahre lang nicht mehr in einer gewerblichen Küche gestanden hatte. Und wenn man zu Hause 3 Kinder hat, sind 13 Stunden Arbeit am Tag am Anfang ja noch nicht so schlimm, das geht schon, aber nach einem halben Jahr wird es doch langsam mühsam. Und wenn dann das Geld immer noch ein bisschen wackelig ist, dann belastet das die Familie extrem. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Tanja noch eine feste Anstellung gehabt hätte, hatte sie aber nicht. Wenn man ein Restaurant aufmacht, muss man für vier, fünf Monate Geld parat haben. Weil die ersten Monate so viel Kohle fressen. Tanja war von Anfang an voll mit im Restaurant und hat nebenbei noch Styling für Zeitschriften und so weitergemacht. Wir haben anfangs auch Mittagstisch angeboten, und da ich allein gekocht habe, habe ich von morgens neun bis abends elf in der Küche gestanden und dann noch gewartet, bis die Gäste nach Hause gegangen sind. Und am nächsten Morgen war ich um neun wieder im Restaurant. Das war nicht gut. Hier im neuen Laden machen wir es jetzt besser, das wird anders.

Aber trotz gutlaufendem Geschäft hatten wir irgendwann einen Punkt erreicht, wo wir allein wegen der Größe nicht mehr hätten machen können. Den Mittagtisch haben wir irgendwann aufgegeben. Das Problem im Eppendorfer Weg war, dass wir mittags auf der Schattenseite der Straße waren. Und von April bis September wollen die Leute mittags draußen essen. Bei 17°C ist es im Schatten zu kühl, da essen alle auf der Sonnenseite. Wenn es zwischendurch mal 30°C waren, dann kamen sie zu uns rüber, aber das ist in Hamburg nicht so oft. Deswegen haben wir im Herbst gesagt, das mit dem Mittagessen lassen wir und haben nur noch abends geöffnet. Sechs Tage die Woche. Als nächstes haben wir festgestellt, wenn ich das alleine durchziehen soll, dann geht das auch nicht, und haben auf fünf Tage reduziert. Dadurch hatten wir überhaupt keinen Abbruch im Geschäft, sondern die Leute, die sonst montags gekommen wären, sind halt dienstags bis samstags dazugekommen. Hier in der Innenstadt ist es jetzt eine andere Geschichte, da muss man einfach sechs Tage aufhaben. Im Moment bin ich auch wieder sechs Tage selbst hier und mache das volle Programm, mittags und abends. Irgendwann dann hoffentlich nicht mehr. Ein paar Mal habe ich mich abends schon zurückgezogen, aber das muss sich erst alles einspielen. Die Familie leidet ein bisschen darunter, aber das ist auch etwas, was im ersten halben oder Dreivierteljahr einfach so ist, das muss man machen, es gehört dazu. Der Plan ist, dass es dann entspannter wird. Aber erstmal muss alles geschmeidig laufen.

Im ersten Trific haben wir schon nach einem Jahr den Bib Gourmand von Michelin bekommen, das war eine schöne Bestätigung, dass wir etwas richtig gemacht hatten. Danach, so nach gut anderthalb Jahren, haben wir ein konstant gutes Geschäft gemacht. Im Wohnviertel hat man natürlich die Ferienzeiten immer gemerkt, da war es manchmal wie ausgestorben, aber es lief alles gut. Und dann kam das mit dem Mietvertrag, der Vermieter wollte kein Restaurant mehr haben. Also mussten wir uns etwas anderes suchen. Wir wären sonst gern dort geblieben, man will nicht nach viereinhalb Jahren wieder zumachen, es lief ja super.

Und jetzt sind wir hier! Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Jetzt haben wir zwei getrennte Räume und mehr als doppelt so viele Plätze wie vorher. Uns war von Anfang an klar, dass wir die beiden Räume so gestalten – also, es war Tanja von Anfang an klar, ich habe nur genickt – dass sie sich auch optisch deutlich unterscheiden. Oben hat es noch den Charakter des alten Restaurants, da haben wir viele Details übernommen, unten ist es ganz anders. Wir haben sehr viel umgebaut, teilweise mit Hilfe unseres Vermieters. Wir wollten nicht denselben Laden noch mal genauso machen. Im alten Laden konnten wir auch an einem voll ausgebuchten Abend nie mehr als 50, 60 Essen machen. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir was Neues aufmachen, dann muss es größer sein.

Ein Restaurant zu haben, ist für uns einfach das Richtige. Hier haben wir auch mehr Möglichkeiten als im alten Laden. Man könnte unten eine geschlossene Veranstaltung machen und oben das normale Geschäft weiterlaufen lassen. Das ging im alten Laden nicht. In den letzten zwei Jahren hatten wir zum Beispiel dauernd Anfragen für Weihnachtsfeiern, aber wenn wir die alle genommen hätten, hätten wir nur noch zwei Tage in der Woche für das normale Geschäft offen gehabt, und das kann man den Stammgästen nicht gut antun. Die Weihnachtsfeiern waren aber alle in einer Größenordnung, die den Laden vollgemacht hätte, und das sagt man auch nicht so gern ab. Hier können wir diese Feiern jetzt annehmen und trotzdem geöffnet haben.

Mein Anspruch an meine Rohstoffe ist ein heikles Thema. Ich bin in keinster Weise dogmatisch und sage, das muss alles bio sein. Aber die Produkte, die ich auswähle, sind schon besonders und gut und von kleinen Betrieben. Ich habe keinen Kühne-Essig in der Küche stehen, sondern das ist alles von Gegenbauer aus Österreich, ein ganz kleiner, toller Essighersteller. Grünzeug und Kräuter kommen von einer Firma bei Frankfurt. Das wird zwar übers Frischeparadies vertrieben, aber es sind kleine Hersteller. Und ich beiße viel lieber in einen Apfel aus der Gegend als in einen Bioapfel aus Südtirol.

Beim Fleisch kann man immer die ethische Keule schwingen und fragen, wann fängt Qual an und wann hört sie auf, was ist nett und was ist nicht nett – ich verwende Lämmer, die in Dithmarschen aufwachsen und auf dem Deich auf Salzwiesen leben, die aber in Mannheim geschlachtet werden, weil fast alle Lämmer in Mannheim geschlachtet werden. Fragt mich nicht, warum! Das ist eigentlich Quatsch. Aber man kann Dinge nicht mehr dezentralisiert machen, das kann keiner mehr bezahlen.

Ich versuche darauf zu achten, dass die Fische, die ich kaufe, Leinenfang oder Zucht sind – wobei Zucht auch teilweise einen schlechten Ruf hat. Damned if you do, damned if you don‹t.

Wir sind kein Sterneladen. Ich möchte ein Restaurant sein, wo die Leute sagen, okay, das ist ein gerechter Preis, es ist zwar nicht ganz billig, aber es ist auch nicht exorbitant hoch.

Wir haben kein Flaschenwasser mehr. Es kommen zwar Flaschen auf den Tisch, aber darin ist Hamburger Rohrperle. Das wird filtriert und mit Kohlensäure versetzt, je nachdem, was der Gast möchte, und auf den Tisch gestellt. Die Flasche kostet drei Euro, denn es kostet uns ja Geld, die Flaschen zu waschen, die Filtermaschine, die Anlage, etc. In den ersten Wochen wurden wir dauernd gefragt, ob wir kein Flaschenwasser haben. Nein, haben wir nicht. Aus zwei Gründen: Erstens haben wir schlicht keinen Lagerplatz für die Kisten. Zweitens: warum sollen wir Wasser durch die Gegend karren lassen, wenn dieses Wasser vollkommen in Ordnung ist? Das „Nobelhart und Schmutzig“ in Berlin schreibt es sogar drauf, die haben eine gesamte Philosophie dahinter. Manchmal denke ich, wenn man doller auf die Trommel hauen und mehr Wind machen würde, dann würde es ganz anders wirken, dann wäre es hip. Wir machen es einfach, mit so kleinen Sachen.

Wir kaufen produktorientiert und regional ein, deswegen haben wir keine feste Karte, die das ganze Jahr gilt, sie ändert sich immer. Ein paar Gerichte gibt es immer, zum Beispiel das Backhendl von der Maishähnchenbrust. Ein Steak haben wir auch immer drauf. Das hat sich früher öfter verändert als jetzt, wir haben festgestellt, dass die Leute das so haben wollen, wie es ist.

Wir gucken immer, was es gerade auf dem Markt gibt. Jetzt ist natürlich Spargel dran. Wir haben uns davon verabschiedet, ihn klassisch mit Schinken, Kartoffeln und Hollandaise zu machen, das gibt’s überall. Also machen wir ihn mit Schwertfisch, und der Spargel wird im Ofen geröstet. Um ein bisschen anders zu sein.

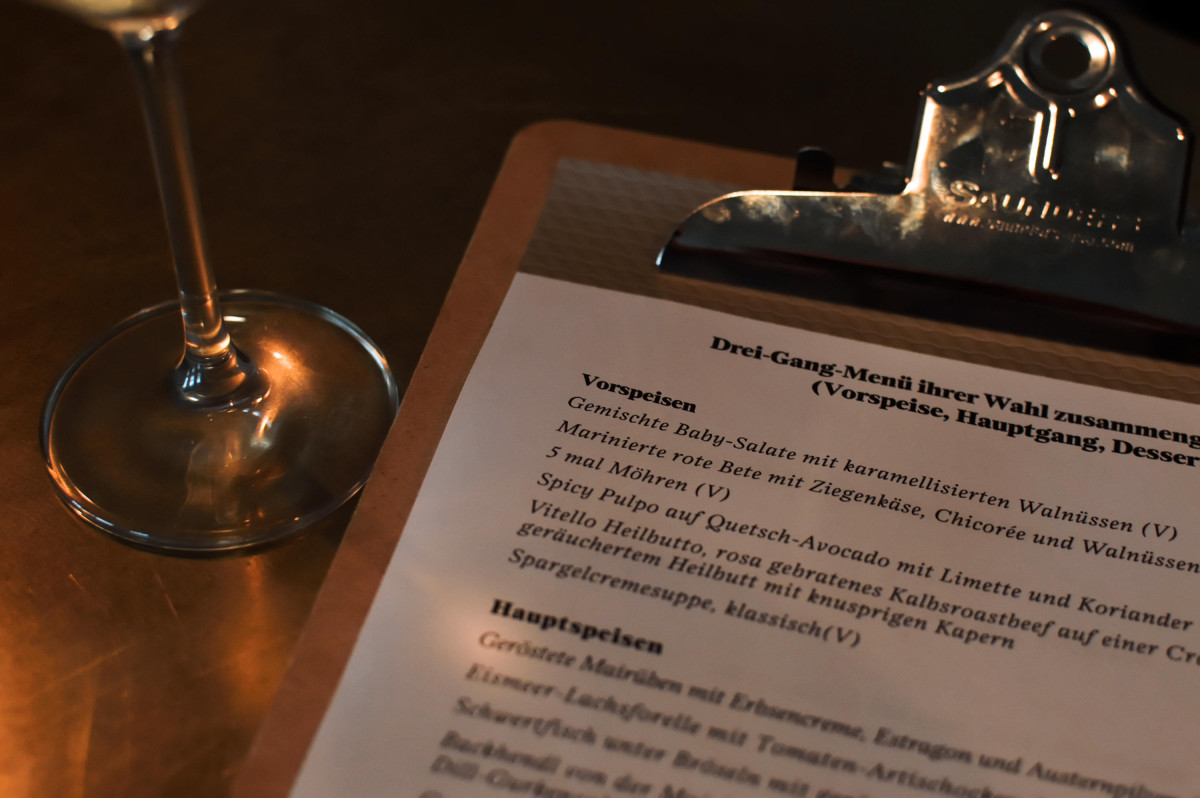

Die Karte setzt sich immer aus sechs bis acht Vorspeisen, sechs bis acht Hauptgerichten und vier Desserts zusammen. Das ändert sich, je nachdem, was gerade da ist. Wenn mein Fischhändler mir sagt, wir haben 20 Kisten Sardinen für einen Kunden bestellt, aber jetzt will er doch nur 15 Kisten, willst du eine Kiste Sardinen haben?, dann nehme ich eine Kiste Sardinen. Dann habe ich zwar am Montag nicht geplant, am Mittwoch Sardinen zu haben, aber dann haben wir am Mittwoch Sardinen.

Das ist ein weiterer Vorteil dieser größeren Restaurantgröße, da kann ich auch mal größere Tiere oder Teile einkaufen als vorher. Weil ich da nicht den Umschlag hatte. Jetzt kann ich tatsächlich mal ein halbes Schwein kaufen. Oder eine Kiste Sardinen.

Wir haben auch immer ein oder zwei vegetarische Hauptgerichte auf der Karte, und wenn jemand vegan ist, bringen wir ihm auch etwas auf den Teller, das ist gar kein Problem. Aber das ist vielleicht jeder zweihundertste Gast.

Ich mache auch gerne Innereien! Weil ich die selbst sehr gerne esse. Und weil da das ganze Tier Verwendung finden darf. Ich finde Filets und sowas eigentlich eher langweilig. Natürlich esse ich auch gern ein gutes Steak, aber es ist doch viel spannender, aus den Teilen etwas zu machen, die sonst nicht so verwendet werden. Mein Vater war Österreicher, vielleicht kommt meine Innereienliebe daher. Meine Tante Ria hat für uns immer Beuschel gekocht, und saures Lüngerl. Beuschel ist Herz und Lunge vom Kalb. Was Haggis letztlich auch ist.

Einmal im Jahr mache ich eine Haggis-Veranstaltung, am 25. Januar, zu Ehren des Geburtstags von Robert Burns. Ich kenne jemanden, der macht schottische Musik, und ich mag Schottland sowieso. Den Haggis mache ich selbst. Das ist etwas Besonderes, das macht Spaß. Und es macht auch Spaß, das zu kochen, weil es immer wieder fraglich ist, ob es funktioniert oder nicht. Mittlerweile habe ich ein System, das läuft. Ich mache einen Showhaggis, der ist wirklich im Schafsmagen, die anderen kommen in einen Kunstdarm. Das sind immer tolle Abende, mit Musik und Gedichten und allem.

Zur Karte wäre sonst noch zu sagen, dass wir uns nicht festlegen, dass wir deutsch oder österreichisch oder mallorquinisch kochen. Wir gucken, was für Produkte wir haben, und wie wir den Produkten am besten entgegenkommen. Wenn man Schweinebauch macht, liegt es nahe, ihn mit Kümmel und Schwarzbier zuzubereiten, aber ich will mich nicht festlegen lassen, dass er nicht auch asiatisch gewürzt sein kann. Ich habe einen angestellten Koch, einen Koreaner aus Kanada, da sollte alles offen sein.

Die beste Kritik, die ich je hatte, war, als jemand sagte: Ich erkenne den Stil nicht. Da dachte ich: Ja, super! Ich möchte das kochen, was Spaß macht. Das kann heute etwas ganz anderes sein als morgen. Worauf ich gerade Bock habe.

Zehn Stunden in der Küche zu stehen und hektisch für Leute zu kochen, die draußen sitzen und einen gemütlichen Abend haben, macht mir wesentlich mehr Spaß, als zwei Stunden im Büro zu sitzen und den ganzen Papierkram zu erledigen, der nötig ist, um das machen zu dürfen. Das Kochen macht Spaß, es macht noch genauso viel Spaß wie früher. Sich etwas auszudenken … es gibt so Dinge wie „Vitello Heilbutto“, das ist ein Gericht von mir, das habe ich richtig gut gemacht! Das läuft wie sonstwas, die Leute sitzen da und sagen reihenweise: Das ist der Hammer! Vitello tonnato kennt jeder, aber das hier ist geil! Und dafür lohnt es sich.

Wenn du stundenlang gekeult hast und dann rausgehst in den Speiseraum, und da sitzen Leute und sagen: das war richtig klasse – dafür lohnt es sich immer. Es gibt immer Abende, wo man sagt, ach du Scheiße. Aber das ist ja in jedem Beruf so, es ist nirgends jeden Tag nur toll.

Aber dann gibt es Abende, an denen die Leute zu viert hier reinkommen, Cocktails vorweg trinken, dann nehmen alle das Dreigängemenü, und dann gehen sie raus und sind einfach glücklich und lassen einen das auch spüren … das ist groß. Ich gehe immer raus aus der Küche und mache die Runde an den Tischen und frage, wie es den Leuten geht und ob es geschmeckt hat. Außer an Abenden, wo es richtig blöd läuft und ich niemanden in Unmut versetzen will, dann bleibe ich lieber in meiner Ecke. Aber sonst gehe ich immer raus. Mein Name steht an der Tür, da erwarten die Leute das auch.

Wenn auch noch Tanja als Gastgeberin da ist, dann hilft das extrem, denn es wird immer Tische geben, die mich nicht sehen. Wenn sie von halb sieben bis halb neun da sind, dann bin ich noch am Kochen und komme nicht raus. Dann erfüllt Tanja diese Rolle, das ist super, weil sie die perfekte Gastgeberin ist.

Kochen ist ein kreativer Beruf, es ist ein handwerklicher Beruf, es ist ein Beruf, bei dem du sofort ein Ergebnis und Feedback von den Leuten hast, die du ansprechen willst. Wenn man einen Roman schreibt oder ein Bild malt, dann kann man Menschen sehr große Freude machen, aber man bekommt es nicht so spontan und unmittelbar zurück. Als Musiker vielleicht noch, wenn es standing ovations gibt. Es ist auch egal, ob es 35 oder 35.000 sind, es geht nur darum, ob die Leute das schätzen, was ich gerade gemacht habe. Und das zu haben, das ist ganz, ganz großartig. Wenn man rausgeht und feststellt, die Leute, die hier sind, die sind alle zufrieden, und sie haben sich gerade noch ein zweites Dessert bestellt, obwohl sie sich eigentlich eins teilen wollten, da sagt man sich: Du hast etwas richtig gemacht. Wenn die Gäste glücklich sind, macht mich das auch glücklich.

»Wenn du stundenlang gekeult hast und dann rausgehst in den Speiseraum, und da sitzen Leute und sagen: das war richtig klasse – dafür lohnt es sich immer.«

7 Kommentare

Trackbacks/Pingbacks

- Was machen die da? Oliver Trific kocht - […] Oliver Trific ist der Chef des Restaurants Trific. Das Restaurant ist kürzlich umgezogen, jetzt größer und noch schöner als…

- Ein Update bei “Was machen die da” | Herzdamengeschichten - […] Isa und ich waren neulich essen, wir waren sogar herausragend gut essen. Und dienstlich war es auch noch, wir…

- Leseempfehlung vom 18. June 2015 | off the record - […] Oliver Trific, Gastronom | Was machen die da? […]

- Schmausepost vom 19. Juni | Schmausepost - […] Aus dem Leben: Die ziemlich großartige Reihe „Was machen die da?“ dreht sich in der neuesten Folge um den Gastronom…

- Essen unter Schafsböcken | Küchenmannschaft - […] und Besitzer erfahren möchte, wie er kocht, seine Philosophie, dem sei dieser Text auf der Seite Was machen die…

- Schmausepost vom 26. Juni | Schmausepost - […] 3. Was machen die da? Oliver Trific, Gastronom (Was machen die da?) […]

- Links with Love im Juni | Chestnut & Sage - […] Was machen die da? […]

- Trific, Hamburg - Schöner Blog(t) - […] aus dem Hahn, gefiltert und in eine schöne Flasche abgefüllt. Das wiederum weiß ich von „Was machen die da“, geschrieben…

- 12 von 12 im Oktober | - […] von Katharina Seiser, diesmal mit den USA. Der Koch war der Herr Trific, den haben Isa und ich schon…

- Trific in der Altstadt – dinehamburg - […] aber preiswert im wahrsten Wortsinn, und wir kommen sehr gern wieder! (kr) PS 1 – Hier gibt es ein sehr sympathisches…

Schon wieder so ein schönes Interview, ein gradliniger Artikel, echt, schnörkellos und sehr informativ. Ich lese wenige Sachen so gerne wie Eure »Was machen die da« Geschichten. DANKE!!! Und – wann bitte geht der nächste Zug nach HH?

Schöner Artikel. Allerdings glaube ich dass die neue Location keine gute Wahl war. Ich arbeite direkt ums Eck. Keine Ahnung wie das vorher in Eppendorf war, aber für die neue Adresse halte ich das für Mittags zu teuer und Abends ist das nicht wirklich ein Ausgeh-Viertel. Ich wünsche den Leuten vom Trific aber gerne dass ich mich irre :)

Sehr schön. Da weiß ich ja schon, wo ich beim nächsten HH Besuch etwas essen muss. :-) Ich freu mich schon.

Danke, jetzt habe ich mal wieder eine neue Idee, wenn wir das nächste Mal essen gehen wollen. Nur die Knoblauchknollen esse ich vielleicht nicht im Ganzen auf. Ich möchte nicht so verkatert enden wie Frau Bogdan, nein, das möchte ich nicht.

Ein schöner Text, der sehr gut das Gefühl »Trific« einfängt.

Dazu kann ich noch kurz eine sehr, sehr traurige Geschichte beisteuern:

Im alten »Trific« war ich oft der einzige Gast, der mittags kam. Erstens wohnte ich damals um die Ecke und hatte mittags oft Zeit, zweitens verdiente ich damals recht gut und drittens war es immer sehr lecker. Es fühlte sich immer ein wenig so an, als wäre man ein König: das ganze Restaurant für mich alleine. Und als Krönung dann noch ein fantastisches Mousse au chocolat mit zwei verschiedenen Sorten Schokolade.

Eines Tages begab es sich nun, dass der Herr Trific an meinem Tisch trat und mir wortlos ein Mousse au chocolat hinstellte. Ich sah überrascht auf und sagte etwas wie »Vielen Dank, aber das habe ich gar nicht bestellt«. Er aber schaute leicht besorgt zu mir herab und murmelte eine Antwort wie »Geschenk des Hauses«.

Fröhlich pfeifend ging ich nach Hause.

Am nächsten Tag stand ich vor verschlossener Tür, denn es gab keinen Mittagstisch mehr. Da weinte ich ein wenig. Und dann noch ein wenig mehr.

Ahhh deshalb ist da jetzt n schnöder Weinladen drin. Hab das Restaurant vermisst, aber nicht mitbekommen, wo jetzt der Laden ist und kann wieder etwas beruhigt schlafen ;) Danke für das tolle Interview!

Ganz toller Text! War vom alten Trific schon sehr begeistert und weiß nun, dass es ein neues gibt! Yeah!